|

「画像017」 使用するシリコンは ウェーブの「SG−070」です。 非常に流動性が高いため、攪拌しやすく、 攪拌後も気泡が良く抜けてくれますので、 失敗が少ないと思います。 硬化後は硬めで、引き裂き強度は低いので、 逆テ―パーの強い原型の場合はご注意。 ラッカーシンナーは道具の手入れに使用。 |

|

「画像018」 硬化剤を入れて攪拌後、しばらく放置。 気泡がプチプチ弾けてます。 ここで脱泡機にかけると良いのですが…。 何もせず、ただ見てます。 ちゃんと混ざっているのか、いつも不安。 |

|

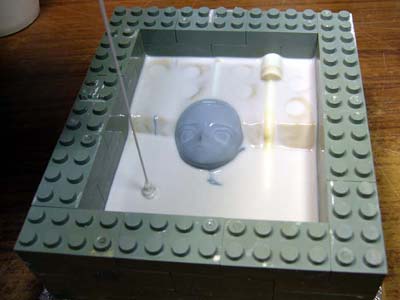

「画像019」 原型の複雑な部分から シリコンを筆で塗ります。 私は原型全体を筆塗りで一皮覆います。 画像はちょっと流し始めたところです。 このシリコンは筆塗りも容易です。 ペンキに近い感じでしょうか…? 原型にはシリコンが回ってくれるか 不安な箇所が有ると思いますが、 この方法で失敗は無くなると思います。 |

|

「画像020」 ジワジワと流して行きます。 |

|

「画像021」 どんどん流します。 さようなら原型くん…。 |

|

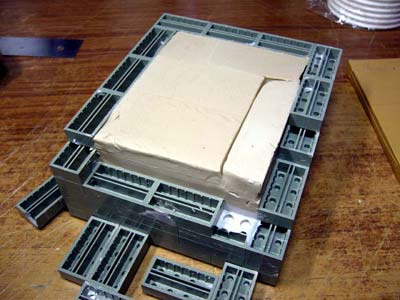

「画像022」 片面の作業完了。 気泡が次々と表面に現れ消えて行きます。 しかし、上手く行ったかは外してみるまで わからない…。 触ってもベタ付かなくなるまで待ちます。 |

|

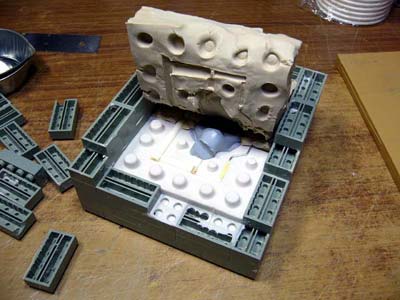

「画像023」 ブロックを粘土が剥がしやすい位置まで 取ってみます。 枠のブロックはなるべく外さないほうが 良い型が出来ます。 |

|

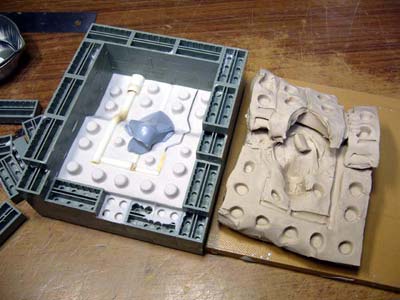

「画像024」 粘土を慎重に持ち上げてみます。 小部品やプラ棒のゲートが外れない様に 注意します。 部品が外れてしまった場合は、 水で溶いた「木工用ボンド」で対処します。 詳しくは次のページで。 |

|

「画像025」 「ほいく粘土」は簡単に剥がれてくれ、 後に残りません。 剥がした粘土の表面は変質していますので、 私はそこだけ切り取って捨ててます。 次は、粘土を剥がした後のクリーニングです。 |